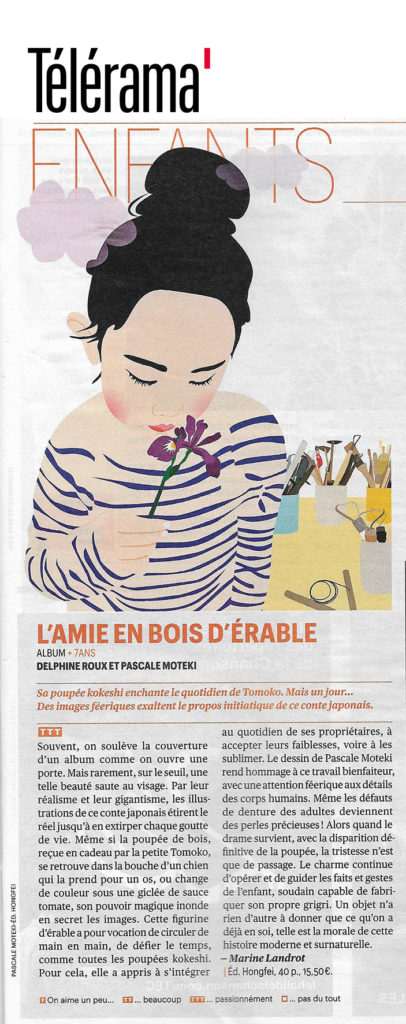

法國電視周刊 Télérama一年52期,每一期介紹一本童書,可以是漫畫、也可能是小說或繪本。在一年八萬本的新書中躋身這五十本,簡直就像中樂透一樣。繼《日本、火山下的行腳》之後,《友子的故事》也擠進這窄門。我和合伙人在興奮之餘也注意到這位資深記者的用詞所顯現的讀者觀點,值得玩味。她形容這是一個日本童話 (conte),木芥子被類比做一個有魔法的護身符 (grigri),是個既現代又魔幻 (surnaturel) 的故事。

這個觀點和作者觀點有一些出入:友子的故事是原創,其內容和結構亦有別於童話。它沒有超自然的魔法,很可以發生在法國金髮碧眼的小露易絲或妮娜身上。如果記者認為這繪本萬中選一,值得點評,她的理由為何會和原作有如此明顯的差距?

循著這個線索,我和合伙人注意到點評所沒有提及的细節:送木芥子給友子的阿姨、教陶藝的寺本先生、烘焙店主人和他的妻子……這些人物書評隻字未提,記者把故事不可思議的成分全歸納到神奇的木芥子身上,好像人們的關愛與慈悲和故事情節的推演完全無關。故事結束時,從烘焙店走出來的友子臉上之所以會泛著幸福的神采,難道不是這些有緣人的善意所造就的嗎?木芥子只是一個讓善意得以生發與傳遞的媒介。如果這位記者在台北捷運看見帶著滿足微笑的媽媽,她或許會認為老太太袋子裏藏了一個釋放正能量的無敵神器吧?

.

.

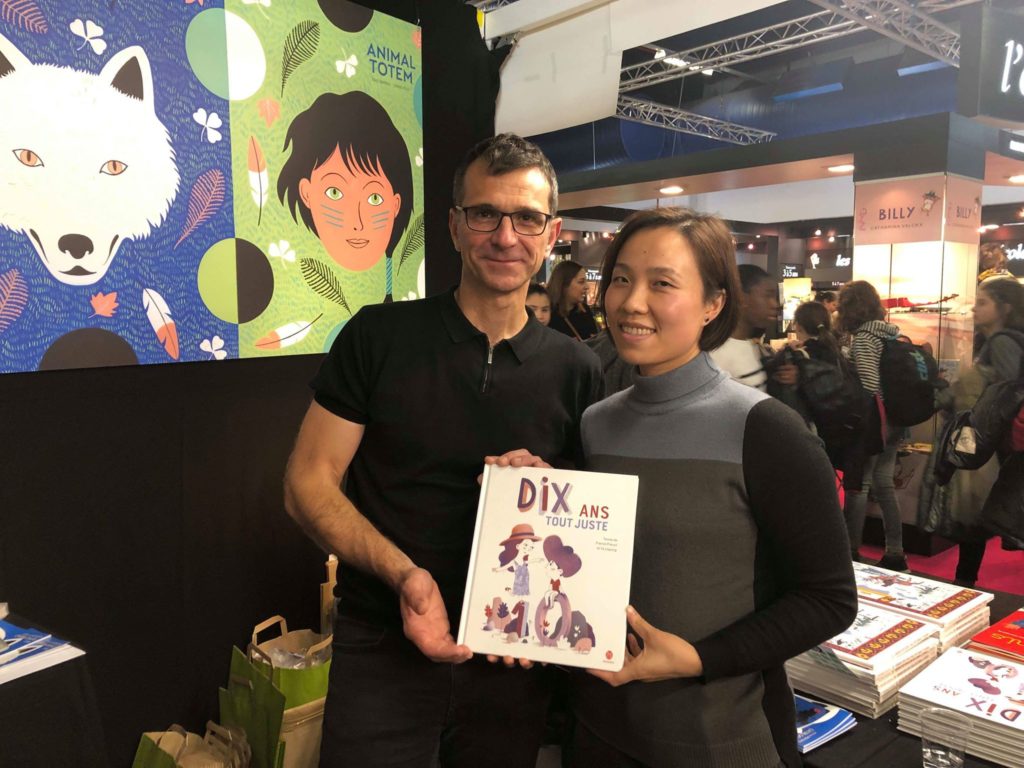

在鴻飛編輯出版的過程中,跨文化作品特別容易折射出作者觀點和讀者觀點的差異(請參考我去年十二月寫的<愛的三部曲>),但即使作者和讀者身處同一個文化,這並不表示兩者的觀點就一定相同。《友子的故事》與電視周刊記者就是一個很有意思的例子。我和合伙人的猜想是記者確確實實受故事感動,但她作為典型的法國人,「善意循環」的觀念不在她的可見光譜裏,只好把木芥子抓來當作替身來解釋這故事裡超越物質存在的面向。

連法國作家寫的故事都不一定為法國讀者所了解,朋友們,你們可想見在法國介紹華人作家的作品不是成天在玫瑰花園喝咖啡那麼寫意浪漫。跨文化創作不是口號也無關獎項的光環。它是一門修行,一份實踐,一個開啟相互了解的祝願。