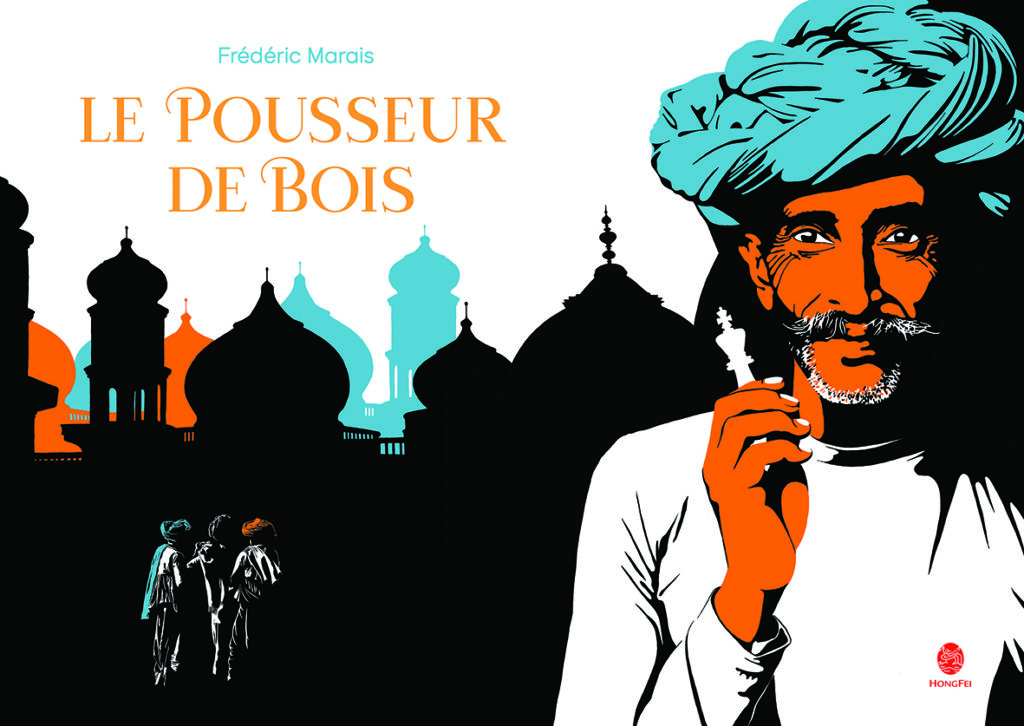

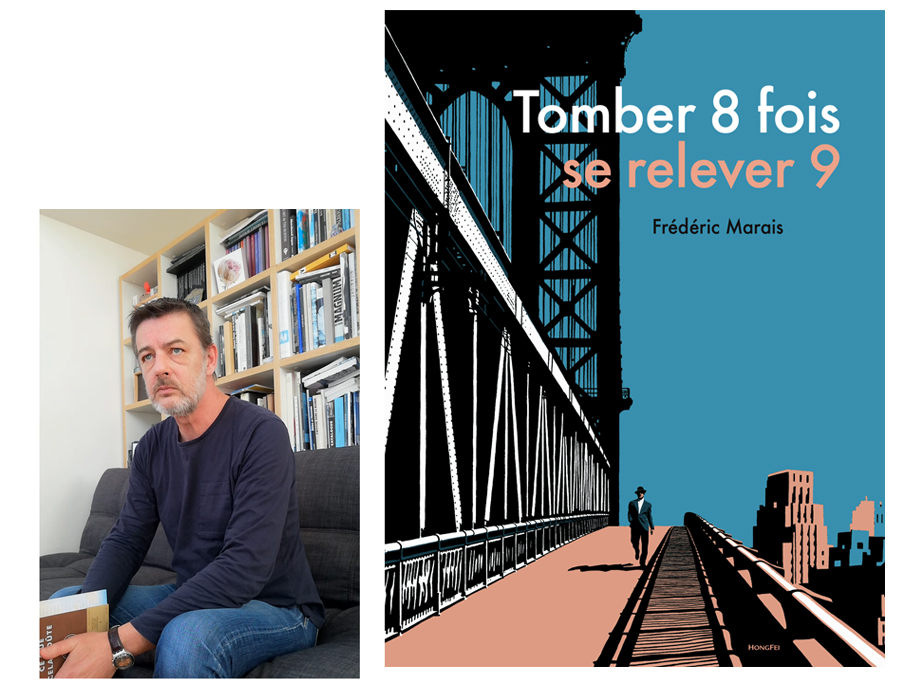

2024年一月,斐德列克 · 馬黑 Frédéric Marais 和我們約在他的巴黎公寓談創作繪本《拳王》Tomber 8 fois, se relever 9 的過程。他手裏緊握著美國作者海因茨 Wilfred Charles Heinz 的小說 The Professional,一個關於拳擊手埃迪 · 布朗 Eddie Brown 的故事。

這一刻,拳擊和藝術走到了一起:兩者都讓人著迷,而且拳擊手和藝術家都要為此付出別人看不見的代價。 斐德列克願意向公眾展示的,除了完美的成品,別無其他。在他的工作室裏看不到隨意放置的底稿,字紙簍裏也找不到任何被丟棄的草圖。這採訪其實是一場角力:我們不能空手而歸但也不可能拿走任何他不想給的東西。

.

.

斐德列克每次做書都會搜集海量的資料。這一次,他的眼光被二十世紀初的法國所吸引。一開始他並沒有特別關注哪個科學家,藝術家或運動家。他關注的是經歷戰爭蹂躪的人們如何迸發旺盛的生命力,重新活過來。居禮夫人在放射學領域有革命性的發現,外科醫生也學會了如何動不可思議的手術。艾菲爾鐵塔還算年輕,只有三十歲。斐德列克發現一百年前在他家附近住了一個叫做尤堅 Eugène Criqui 的拳擊手,他曾獲得世界冠軍,而且就葬在不遠處的潘坦公墓。尤堅的際遇和他所處的時代一樣充滿傳奇色彩,斐德列克於是以十四個跨頁為畫幅,想像一個人生故事。 故事一開始,讀者在尤堅岔開的雙腿間看到戰場的壕溝,視角低得不能再低。故事結束時,整個紐約臣服在他腳下,他比所有的摩天大樓都還要高。

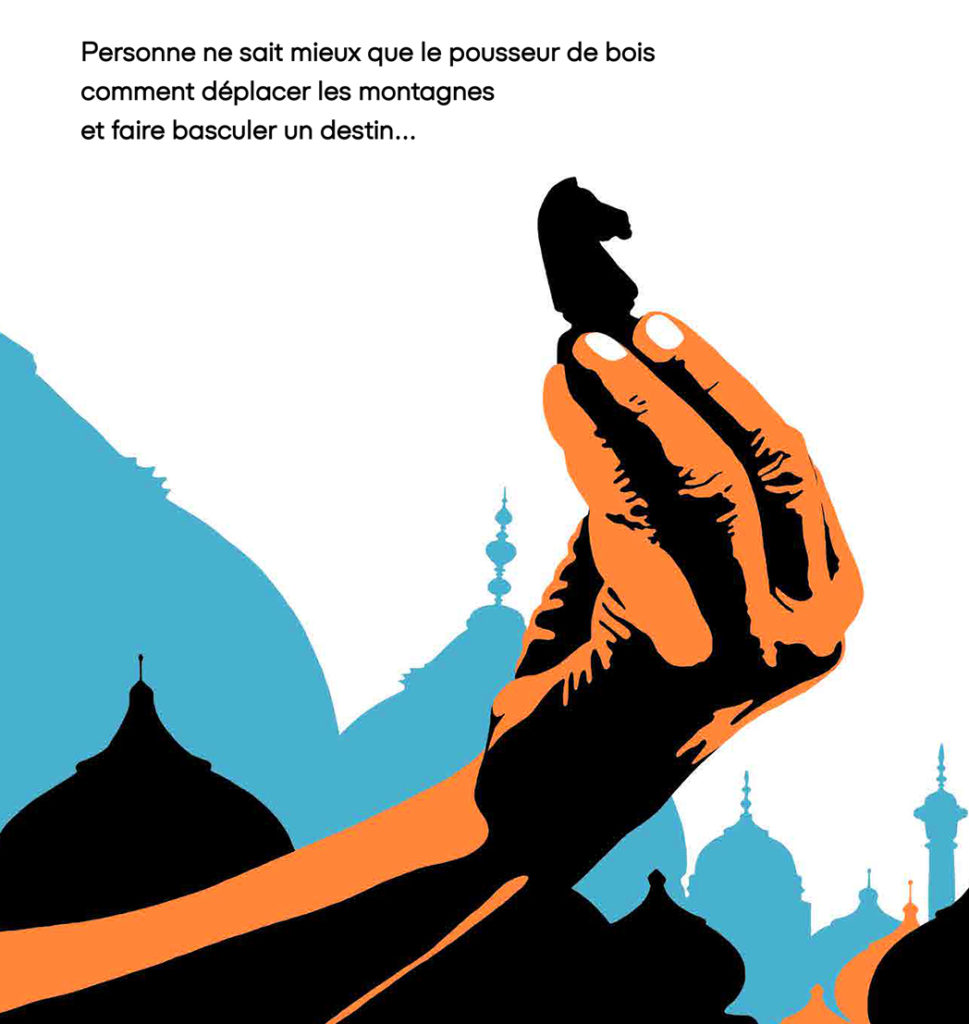

拳擊和運動語匯點綴並昇華了這個作品。「體育版記者用詞貼近事實,不花俏,但串聯起來高潮叠起,絕無冷場」,斐德列克說道。從墨黑到深藍,從天空的澄青到膚色的粉紅:尤堅的世界從冷暗慢慢移向溫暖和光明。但,這不是一路順遂的勵志故事。在平穩的色塊之外,斐德列克透過點畫法賦予某些物件和場景一種原始的脈動:受傷男子臉部的繃帶、細密樹枝之間帶來康復希望的陽光、鐵漢身上織料的布紋。這些交錯的紋路訴說同一個概念:韌性。

.

.

並非熱衷於體育或拳擊的讀者才會對這本書有感。它振奮人心,同時也提醒我們何謂自我要求。在我們為自己所選擇的志業中,每個人都可望達到完美的境地,取得榮耀,但前提是準備好付出代價:成功的人不是沒有跌倒過,只是他重新站起來的次數一定比跌倒的次數多。