仰望浩瀚夜空,一個個閃爍的光點,向地球上的人們眨眼睛。不同部族的傳說,將各個星星用假想的線串聯在一起,於是我們有了射手座,獵戶座,牛郎與織女和雙子座……。宇宙提供恒星的光和熱,人類提供想像,浪漫的眼睛讓無情天地變有情。

如果發生在你人生的故事是一顆一顆的星星,當你把它們排列開來,你看到的會是什麼樣的星座?

很多人小時候都玩過《世界大財主》的遊戲,兩顆骰子隨機擲出幾點,走到海地或夏威夷,偶爾也會走進《機會》或《命運》的格子,用興奮的小手掀開一張紅色的紙牌。這難道不是人生的縮影麽? 人的一生,每天都會發生一些事。重復發生的或者未曾預期的,美妙的或令人扼腕的,好事和壞事,每天都在發生中。

如果把聽到的故事也算進來,那更是如萬花筒一樣萬般繁復。很多故事聽過就忘了,有些故事多年後還記得,隨著年歲過去,虛構的事件和真實的情感交織在一起,就像曹雪芹所說,「 假作真時真亦假,無為有處有還無 」。

再如李商隱所言:「 此情可待成追憶,只是當時已惘然 」。明天會發生什麽事今天不會知道,今天發生的事可能過了三年十年才會明白它完整的意義。毛姆小說《人性枷鎖》主角菲利普一生的追求總成泡沫幻影。在故事結束的時候,他看到路邊織波斯地毯的女人,手邊有什麽絲線就織什麽,耐心地一織再織。那一刻,菲利普忽然明白了過往的歡笑和淚水都成就了他人生的織錦,圖案成什麽就欣賞什麽。

如果發生在你人生的故事是一條一條的絲線,當你把它們排列開來,你看到的會是什麼樣的圖案和風景 ?

我在法國做原創圖畫書,透過繪本為大大小小的讀者講一個又一個的故事。各式各樣的故事是我的日常。作為編輯,我花很多時間與圖文作者溝通,也偶爾透過文章和國內的朋友分享,包括出版專業以外的朋友。事實上,並非只有立志當編輯或從事創作的人才能中得到樂趣和啟發。編輯的本質是把零散的東西依據某種邏輯組織在一起,產生新的意義。在童書繪本編輯的過程中,一部分上述「零散的東西」甚至還有待編輯透過對話的藝術鼓勵作者去把它想像、創造出來。這過程並不一定是信手拈來,順理成章,而是需要極高的專注力、熾熱的原創力與冷靜的組織力。從某個角度看,每個人在自己的人生路上既是創作者也是編輯:還沒有發生的事件有賴我們去創造,創造了之後還需要為它們找出可以理解的脈絡。它不僅是技術性的職能,更是一種安身立命的態度。就像美術課和音樂課存在的理由不是把所有學生變成藝術家,而是幫助人們培養藝術品味,提升精神生活,成就美好人生。

如果除了美術課和音樂課,我們還能有編輯和故事課,那麽,我們回頭看自己的人生時,是否也會看到奇幻、美麗而且感人的的星座和織錦呢?

.

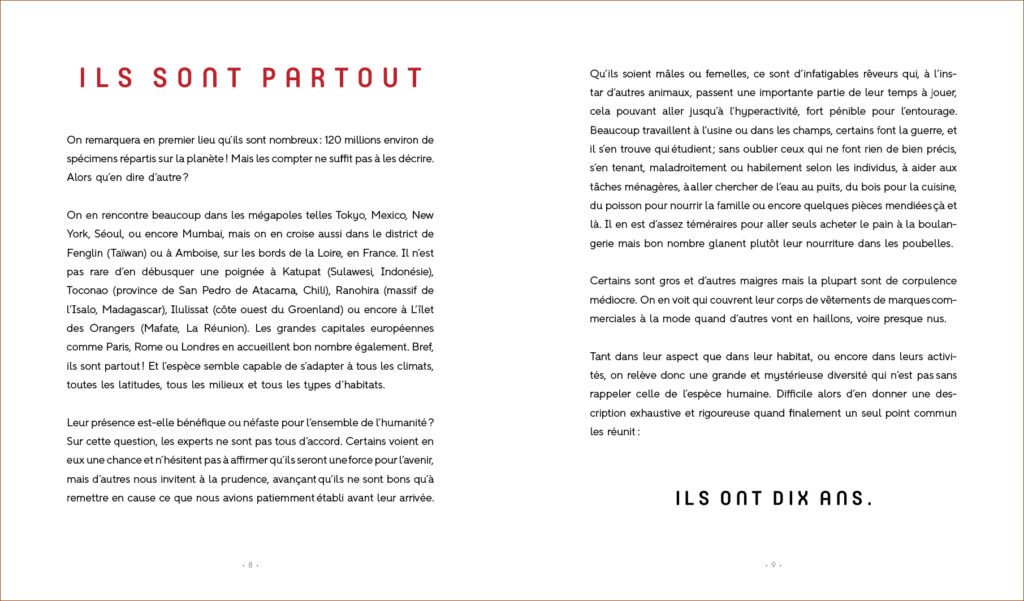

插圖:幾米作品《星空》,中文版大塊文化2009年,法文版 Nuit étoilée 鴻飛文化2020年。

臺北書林書店【繪本。生活。樂讀會】即將開張。“來自外星的訪客”作者洪意晴將於

臺北書林書店【繪本。生活。樂讀會】即將開張。“來自外星的訪客”作者洪意晴將於