十多年來,豐子愷兒童圖畫書獎讓讀者看見最出色的華人原創童書繪本,每一屆獲獎作品的圖文內容與編排方式各有特色,而在去年獲得第七屆豐子愷首獎《蘇丹的犀角》不管是形貌還是閱讀體驗都更大幅地貼近當今主流歐美繪本。我們由衷感謝蒲蒲蘭授權鴻飛文化把它編譯成法文,透過它與法國讀者的對話,幫助我們從一個距離之外探索華人原創童書外譯的意義。

不管圖文作者來自何方,如果他能把一個故事說好,說得精彩感人,給讀者的精神生命帶來滋養,創作者的使命也就在當下圓滿達成。華人作者不需要刻意在作品裏置入中國味的修辭或線條,但也不需要刻意抹除:讀者對他唯一的期待是誠懇地做好自己。戴芸和李星明這兩個優秀的中國創作者在講述(只在非洲和歐洲生活過的)北白犀蘇丹的故事時,秉持的應該就是這樣對文學與藝術的尊重吧。

戴芸和李星明創作筆法成熟,角色塑造具說服力,對生態保育的關懷也自然流露,一無說教的口吻,諸多好繪本應該有的特質我不再贅述。作為出版社,我們思考的問題包括:同一個好作品,法國讀者和華人讀者是否會讀到不同的內涵?

法國人(包括需要把書賣出去的書商)的反應很直接:「這是個悲傷的故事。」死了媽媽,被迫去外國生活,雄偉的犀角被撞斷或鋸掉,回家鄉終老卻沒有子嗣……也有人說最後一隻北白犀死了,連拯救這物種的希望也沒了,那讀它豈非徒勞?但,套句童安格的歌詞,這未嘗不是法國人「用不在乎掩藏真心」。不買它的讀者一定會有,我們總是得先從了解它、願意買它的讀者努力起。

這個作品傳達的悲傷、美麗與溫情是具有普世性的,但在法國文化和華人文化裏長大的人吸收精神養分的方式可能不盡相同。故事結局是一回事,主人翁或讀者如何給結局賦予意義又是另外一回事。

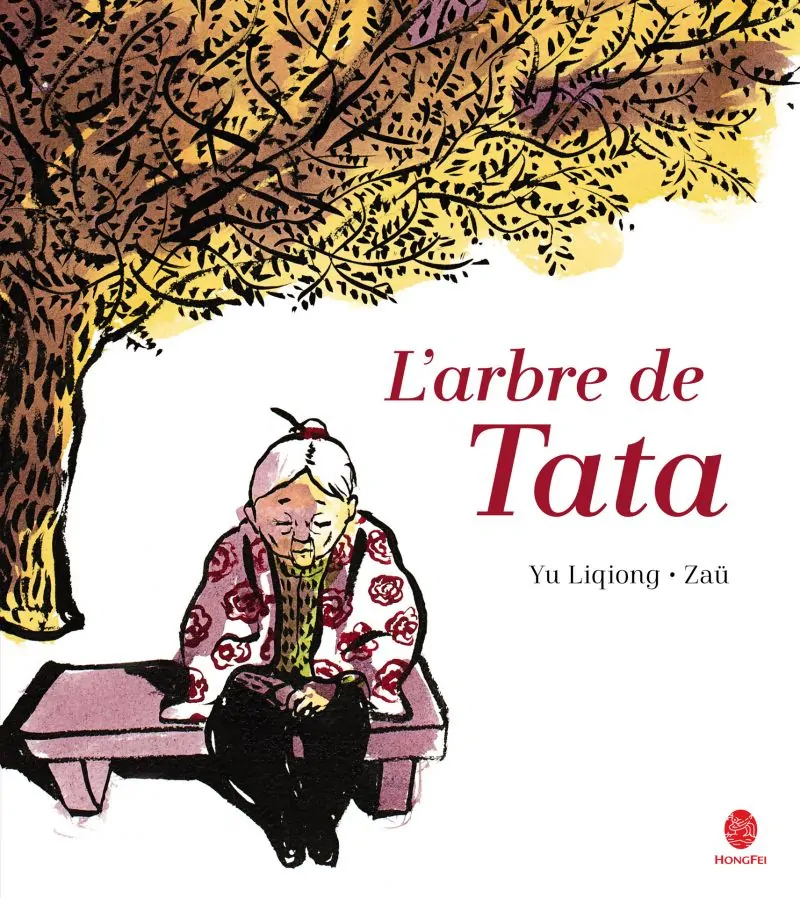

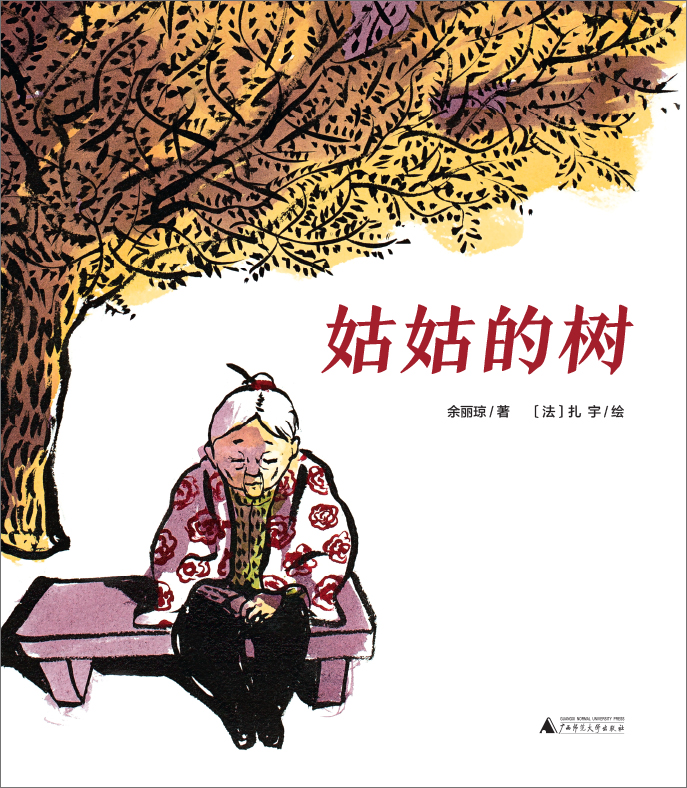

五年前余麗瓊老師託付鴻飛編譯《姑姑的樹》,其後由(南京)東方娃娃和(桂林)魔法象出中文版。有些法國讀者執著在樹被砍、姑姑離世這兩件事,但事實上姑姑最後沒有牽掛地去天上和她的情人相聚。對於華人讀者來說,她不受制於現實遺憾,找到出路來理解自己的人生軌跡,這個安排使我們在闔上書本時感受到的是莊嚴、寧靜的力量。

我讀《蘇丹的犀角》有類似的感動,那是因為來自華人文化的圖文作者透過情境的創造讓這一種讀法成為可能。「這裡的土地一眼望不到頭。蘇丹走不動了,但鳥兒們總會從遠方帶來草原上的傳說。這裡是個好地方,老蘇丹有個美夢……」作者做球,讀者接球:這在同一個文化圈裏可以搭配得天衣無縫,在跨越文化圈的時候並非做不到,但這對出版者確實是一項考驗。

從2014年《安的種子》起到今年的《蘇丹的犀角》,鴻飛陸續編譯了十餘種在華人童書界備受肯定的好書。某些大獎在法國的確有助於銷售但讀者有自己的判斷,不會到“非買不可”、“沒看就落伍了”的地步。華人的好書與華人獎項在法國不構成票房保證,也就可想而知。從《團圓》到《外婆家的馬》,從幾米的《星空》、 三木森的《河流》 到鄒駿昇的《禮物》,每一次化身法語版和讀者邂逅都是充滿未知的挑戰。

法國主流文化有慣用字庫,不在這字庫裏的觀念很難被想起,更不用說在公開場合被討論了,而數十年來法國社會結構與價值觀的演變也讓字庫裏某些原本中性的字詞染上褒貶的色彩 (注) 。我們致力讓華人的好作品平安抵達彼岸,注意不要踩到地雷,但也經常有意外的驚喜:常在華人作品裏出現的哲思和情趣即使在法國不常被提起,並不表示他們已經永遠忘記。很多讀懂鴻飛引進書的法國人原本就對上述的“慣用字庫”與字詞用法失當的現象有所警覺,當他們看到有童書出版社認真誠懇地面對它,同時又不以真理擁有者自居,可能會在心底嘖嘖稱奇吧。

華人原創童書的新版圖,或許有多種開創的方式。我們用十年二十年的時間默默耕耘,期待這些來到西方世界的好作品不是短暫的煙火,而是讀者一生的朋友。以法蘭西為主賓國的第三十屆台北書展即將開幕,祝台北的朋友們有一場精彩的文化饗宴。