我剛開始在台大外文系修英國文學課程時心中有個疑惑:漢語憑藉其豐富的字義、句法和典故,有文學是可理解的,可是英語這個語言如何能產生文學?為何 Beowulf 和喬叟的 Canterbury tales 可以被視為文學?(當時我無知得猶如一張白紙)。稍後,從希臘悲劇到寫實主義、象徵主義、意識流、超現實主義、後現代主義……,我一頭栽進去的是兩年的目眩神迷。英國浪漫派詩人渥茲華斯說:詩源自寧靜中回憶所獲致的情緒感受。我用二十歲的腦子記住了。

但是經過很多年、很多事之後,我才懂得用自己的話來理解它。重讀李商隱的絕句:「君問歸期未有期,巴山夜雨漲秋池。何當共剪西窗燭,卻話巴山夜雨時」,我才頓悟這兩個詩人講的是同一件事。很多詩意的源頭是對往事的懷想與觀照,但我們透過記憶喚回過往人事物的同時,一併湧上心頭的是自己當時的心緒。所謂「此情可待成追憶,只是當時已惘然」。不管是期待、失落、悲傷還是歡喜,如果排除這些情緒,回憶便不會令人感到悸動。好,那因為李商隱的鬼斧神工更勝一籌(沒有對渥茲華斯不敬的意思),所以他今夜已經預先想好來日回憶此時巴山夜雨的悸動。

但幸好李商隱之後,詩仍然有存在的可能: 多年來我使用英語和法語,慢慢喜歡上一個平常鮮少用到的時態:未來完成式。現在我身為出版社編輯,花不少時間在讀一些已完成或未完成的故事。憑良心說,寫得好的故事很少,它們之中更是只有一小部分有未來完成式的味道,有詩的境界。

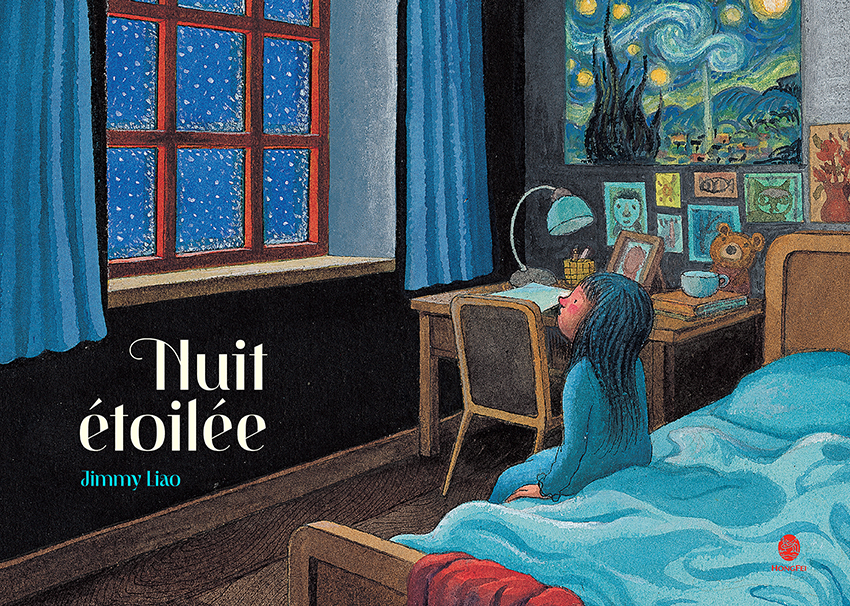

幾米的《星空》便是如此。

大部分法國記者九月初收假才拿到《星空》樣書,但已經有童書店主和部落格搶頭香推薦。透過他們的點評,我們累積對法國讀者的認識。

書商平日很忙,所以言簡意賅。她認為這一本書的主題沉重但處理方式又極為溫柔。我注意到她用了兩個字:她說故事主角是個「戀舊」的小女孩,而且這兩個孩子是會沉思的孩子。我們的第一層理解是:書商可能認定一般孩子不至於(不應該)這麼戀舊,也不會如此善於沉思,所以她才會用這兩個字來形容故事的主人翁。這是法國成人對小孩子的既定印象,還是有事實根據?我們沒有標準答案但認為這問題是開放的。

再往前推進第二層理解:書商是否用「戀舊」這個簡短的詞來代替「懂得整理自己的回憶,從中看到深意」?用「沉思」來代替「懂得不依靠言語而心照不宣、心心相印」?如果戀舊和沉思像是兩個標籤,把人給定型,那麼整理自己回憶與心心相印則是一種經驗,一種成長與學習。作為編輯,我相信幾米的本意是後者,也相信這些擁有内心世界的小孩多如天上繁星,不是少數的例外。

書商站在櫃檯後面,她和讀者的互動往往必須在幾秒鐘之內完成,會選用這些字不是沒有理由的:它們像是她和讀者之間的通關密碼,如果講太多讀者反而會卻步。我們相信讀者把書買回去之後會讓故事繁複華麗的面向如同花瓣一樣從從容容舒展開來,就像那一位部落格版主會選用 instantané, réminiscence, éclaircie 等更精準的詞來為自己作註解。畢竟法語這麼精緻,不用白不用。