位於法國羅瓦爾河畔的鴻飛文化出版社與圖爾市 Tours 總圖合作,在今年四月透過複製畫聯展的方式向法國讀者介紹三位台灣插畫家 — 幾米,鄒駿昇和三木森 — 的作品。這三位插畫家創造力旺盛,其作品豐富的程度足以滿足三個精彩個展的需求。我們在圖書館大廳透過一系列插畫的選擇與排列引導讀者觀賞作品裡不同人物「凝視」的神態,並透過孤獨、時間和渴望這三個主題的對焦和對話,唤起觀者和人物內心的共鳴。在亞洲創作者不易被看見的法國,我們希望藉此為讀者帶來一場涵括了三個個展雛形的視覺饗宴。

幾米 2000至2010年間,幾米作品曾經先後被兩大出版社引進法國。鴻飛文化自2020年起獲得大塊授權翻譯法國人未見過的新作《星空》、《微笑的魚》、(2015年新版)《藍石頭》和《同一個月亮》。除了某些接觸過幾米其他作品的資深讀者,法國新生代對幾米的印象便主要來自這四個作品。

翻開《星空》蝴蝶頁,女孩大大的眼睛直視前方。她在看什麼?作者沒有說,僅邀請讀者進入故事諸多情境去找答案:她曾經坐在房間面對窗外雪夜,與被同學排擠的男孩在站牌等公車,在海邊眺望不知何日歸來的漁船,一起乘着湖上小舟仰望星空,一直到最後一幕長大後的女主角獨自背對讀者、凝視梵谷畫作。青少年面對模糊未來的焦慮疑惑、以及和友伴同行走出暗夜迷宮的渴望,經由一連串凝視的片刻拼湊出成長路上又寂寞又美好的孤獨。幾米讓我們看到:孤獨無關悲喜或好壞,有陰影的地方也必定有光。

鄒駿昇 鄒駿昇在2010年獲得波隆那童書插畫展首獎,也曾為英國出版社創作《最高的山最深的海》、《最高的塔最小的星球》的插畫。 2020年由鴻飛引進的《禮物》是他第一本在法國出版的圖文創作,蒙特羅童書展當年精選十一件作品作大型戶外複製畫展覽,《禮物》是其中之一。

小雄的父親在聖誕節那天帶他去美術館,但他悶得不能再悶的表情告訴讀者:這不是他要的禮物。他不懂什麼是藝術,也不想懂。但當他為了找尋失踪的蟬先生而走進展覽室時,神奇的事發生了。小雄注意到:根據各人生活經驗和主觀願望,人們看到的(不論是藝術品還是訪客)並沒有單一和固定的意義。它們喚起各式各樣的回憶和想像,有的愉悅有的憂傷,有人找到給母親生日禮物的點子,經過藝術再造的梨子和魚也引起觀者眷戀曾嚐過的美味。如果說世間萬物(包括藝術品)的意義沒有標準答案,它無疑像是一面鏡子,反映我們內心深處的渴望。這個識見本身就是一件極其美妙的禮物。

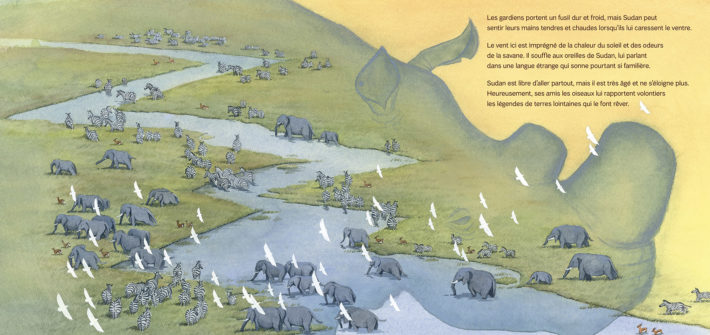

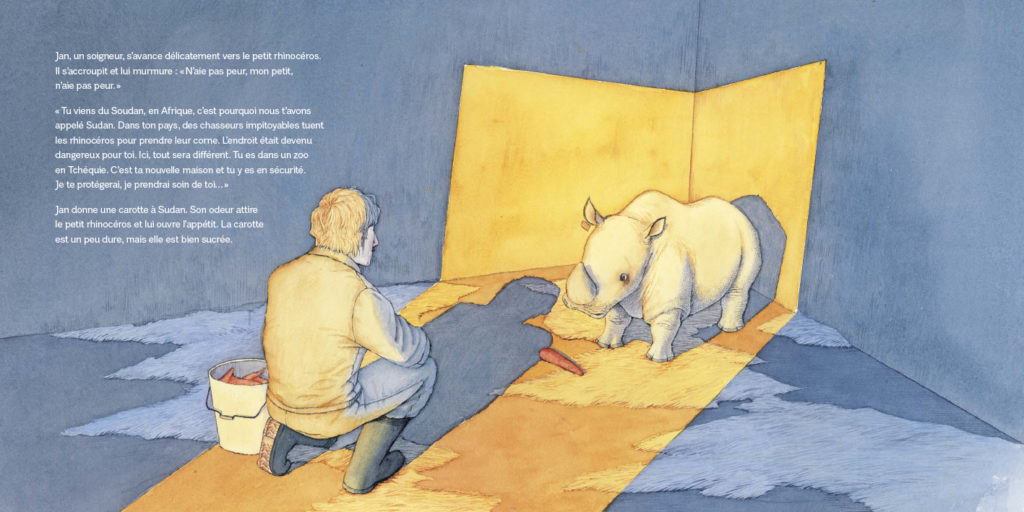

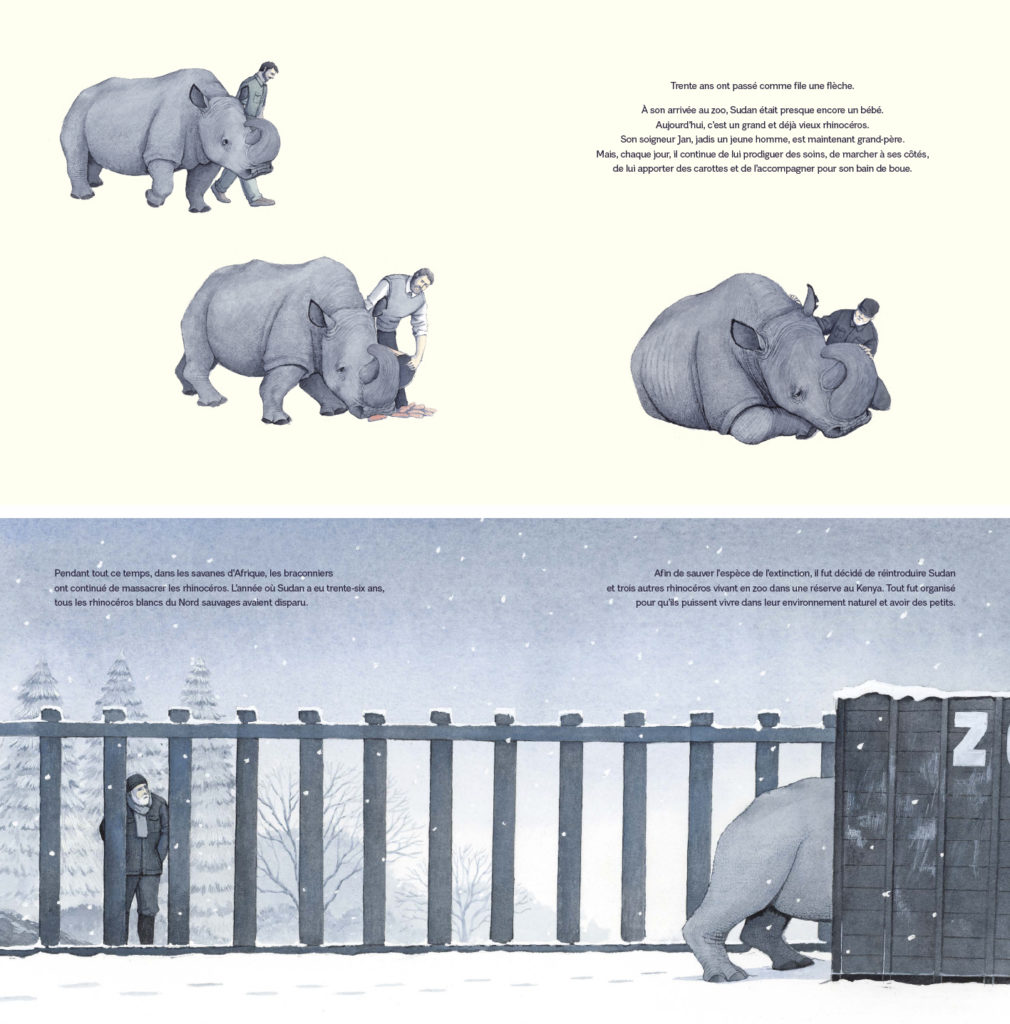

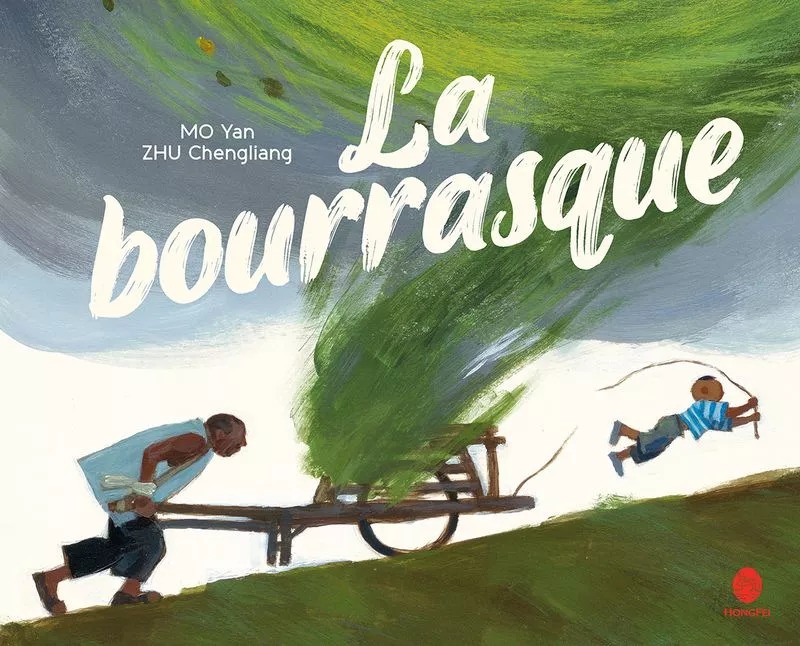

三木森 三木森和鴻飛合作,在 2019年出版處女作《夏休》,隨後也發表了《河流》、《爸爸的小貨車》和《一起去看海,好嗎? 》。三木森作品裏的人物、情境和主題有很高的可辨識性。在這個基礎上,他勤於借助法國讀者的反饋,在童趣和故事性這兩個重要的面向持續探索,作品已外譯至意大利、韓國、美國和台灣。

《夏休》裏的小女孩自始至終凝視前方,很容易讓讀者與相簿聯想在一起。除了陪她到處去的黑貓之外,用鏡頭捕捉這些美麗片刻的人也成了故事的一部分。小女孩筆直的姿勢讓我們直覺地想像他/她比女孩大,可能是一個成人。黑貓的天真和成人穩定的存在彷彿構成了女孩成長過程的兩端,這個過程只有一次,不會重來。三木森透過放假前的教室和收假日的公園點出了時間的不可逆性:殷殷期盼設想的未來終會在你的注視之下拂身而過,變成不想忘記的曾經。

透過插畫,與台灣人邂逅 藝術的靈魂與價值在於創作者的個體性。幾米是獨一無二的,地球上也只有一個鄒駿昇,一個三木森。我們邀請圖爾地區的讀者在同一個展覽空間欣賞這三位台灣創作者的作品,用意並非將藝術家化簡為「台灣」這個地方的代言人,而是為法國人創造一個和台灣人邂逅的機會。並非所有台灣人都是藝術家,但三位參展者所擅長使用的視覺語言讓不諳中文的大人和小孩都能直覺地將圖畫裡的故事和他們自己的故事聯想在一起。

只要是人都一定有過孤獨的經驗。西方世界的個人主義在某種程度上將人從群體桎梏中解放出來,但同時也加深了人們的疏離感。很多導讀者強調童書幫助孩童社會化的重要性,在無形中讓孤獨的體驗邊緣化,變成負面教材。幾米不管這些:他把故事講到讓讀者忘記孤獨的悲傷和冷暗,為星光的美麗燦爛而驚嘆。

法國視文化為政治外交軟實力的重要部分,自十六世紀以來便以意大利文藝復興的正統接班人自居,包括羅浮宮在內的博物館不僅典藏藝術品,更是產出美術史和藝術理論權威論述的殿堂。這個保守的學院傳統催生了前衛的梵谷、達利、馬諦斯和畢卡索,也將話語權爭奪戰的嚴峻本質赤裸裸地呈現在我們眼前。鄒駿昇以台北市立美術館為場景,透過小男孩天真的眼,四兩撥千斤拆解國王的新衣:作品的價值並不來自於專家學者上百條的註釋,而是沒有包袱的觀者被引動的情緒和想望。

「君問歸期未有期,巴山夜雨漲秋池。何當共剪西窗燭,卻話巴山夜雨時。」短短二十八個常用字不僅讓人物和場景躍然紙上,臨別的當下更透過李商隱華麗的筆轉化成未來相聚、韻味悠長的憶往。這是滋養三木森的文化土壤,也構成他作品的特色。在法國小學工作坊或者在童書展偶爾有成人讀者用歉意的表情告訴我說孩童不懂得什麼是懷舊。我微笑轉頭直接問小朋友:你喜歡放暑假嗎?(很多小朋友喜歡放假也喜歡上學、和同學玩在一起。)當話匣子打開,他們會告訴我一些做過的事和想做的事,我也盡量讓他們講「想到就會覺得快樂」的事,推開成人自築的藩籬。三木森在2022年十月受台灣文化部補助在巴黎國際藝術村駐村六個月,第一手體驗法國人的理性與感性、傲慢與偏見,在發展獨特性的同時也嚐到和眾多不同讀者建立連結的樂趣和啟發。

作者和讀者:一個相互馴養的過程 在法國作自己是一件既簡單又困難的事。它簡單,因為你愛做什麼就做什麼,沒有人干涉你。它困難,因為你要面對主流群體的思想慣性,承擔不被理解的風險和寂寞。小王子說過:「大人從來不會主動去了解一件事。一而再、再而三地向他們解釋,實在很累人。」

對不自滿於孤芳自賞的創作者來說,為了被看見、被辨識而放棄做自己是即使想做也做不來的事。幾米,鄒駿昇和三木森並未將台灣本土城鄉地景嵌入其視覺創作,卻能在百花齊放的法國童書界不被淹沒而自成一格,或許是因為法國讀者透過他們的視角重新發現他們習以為常的世界。圖爾市總圖陪伴我們為這個相互馴養的過程留下記錄,特此致謝。

展覽日期:2023年4月7-29日

展覽地點:圖爾市總圖 Bibliothèque centrale de Tours

鴻飛編輯導覽 & 三木森讀者見面會:2023年4月19日18.00