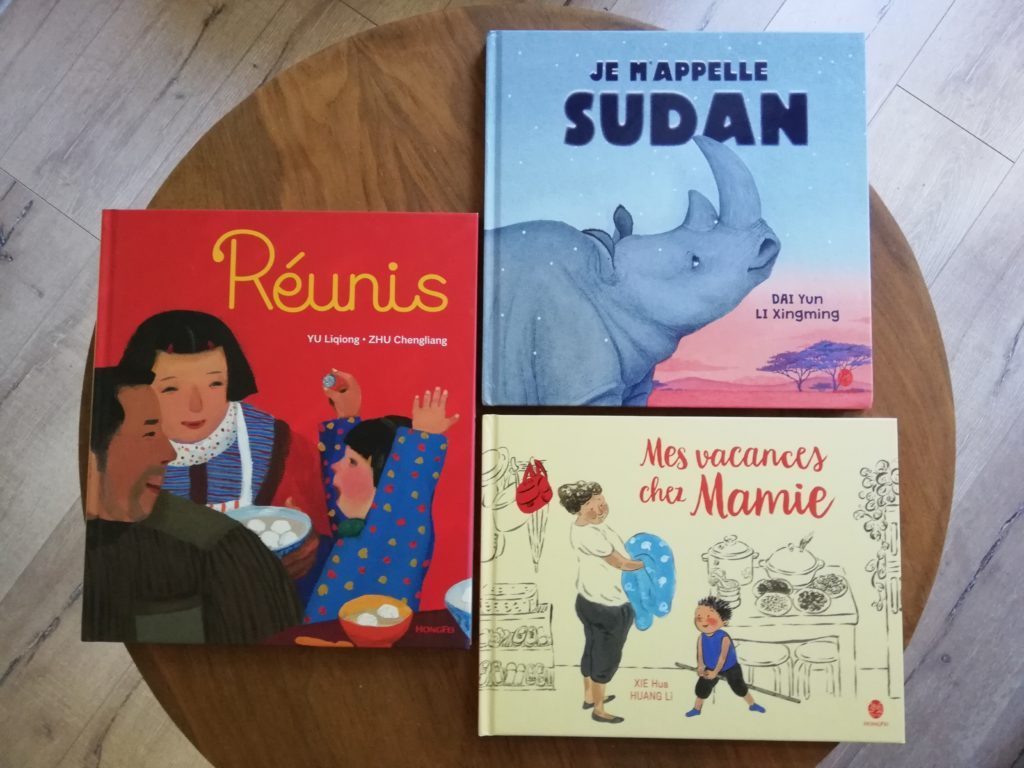

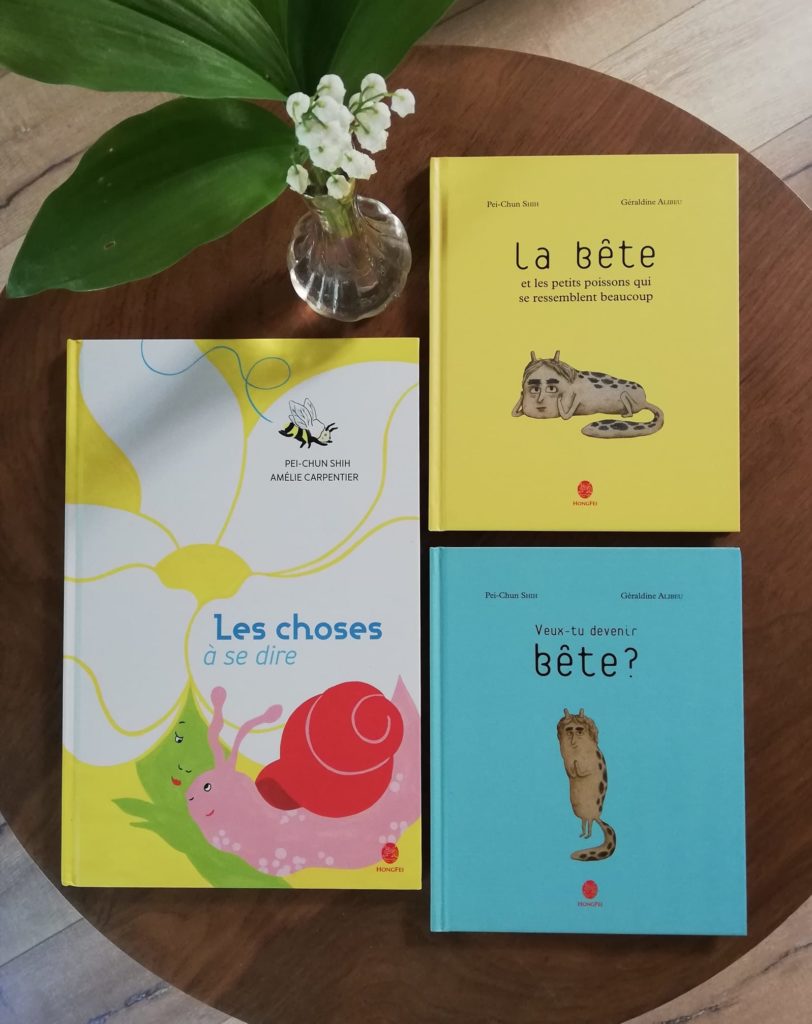

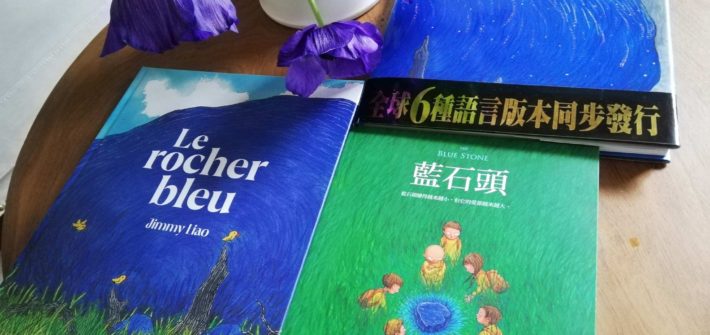

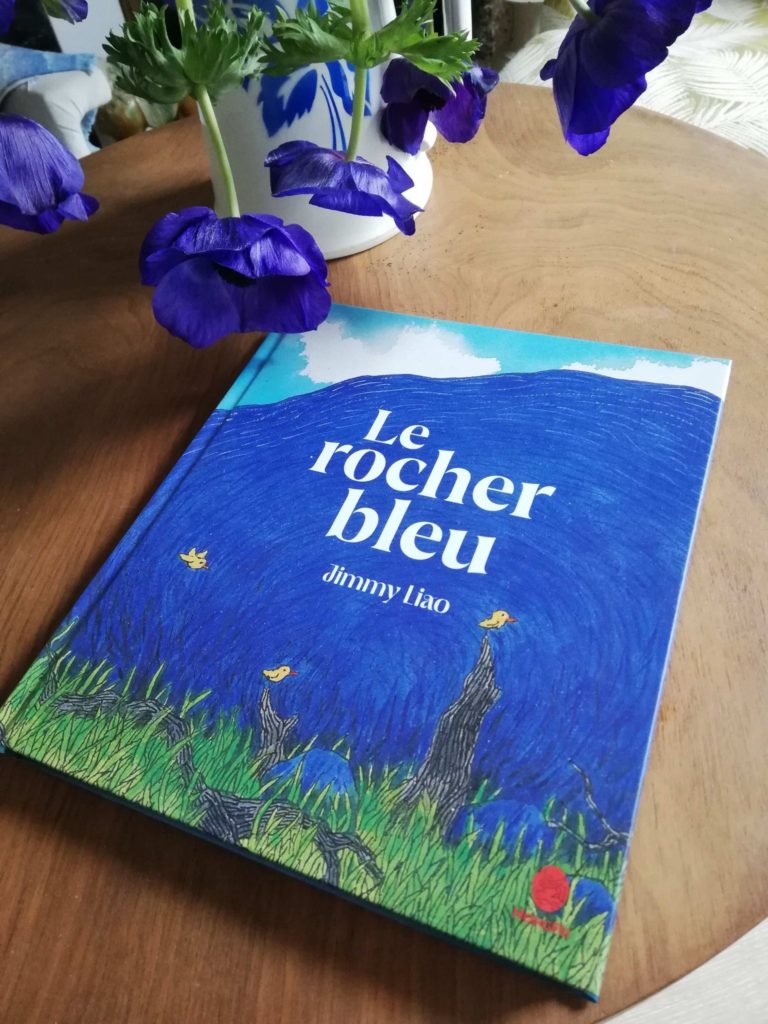

法國昂熱市總圖書館定期介紹世界各地的原創圖畫書。今年繼印度的 Tara Books 與法國的 Memo 出版社之後,策劃展出當代中國兒童圖畫故事書並邀請鴻飛出版社介紹其翻譯自中文的繪本。

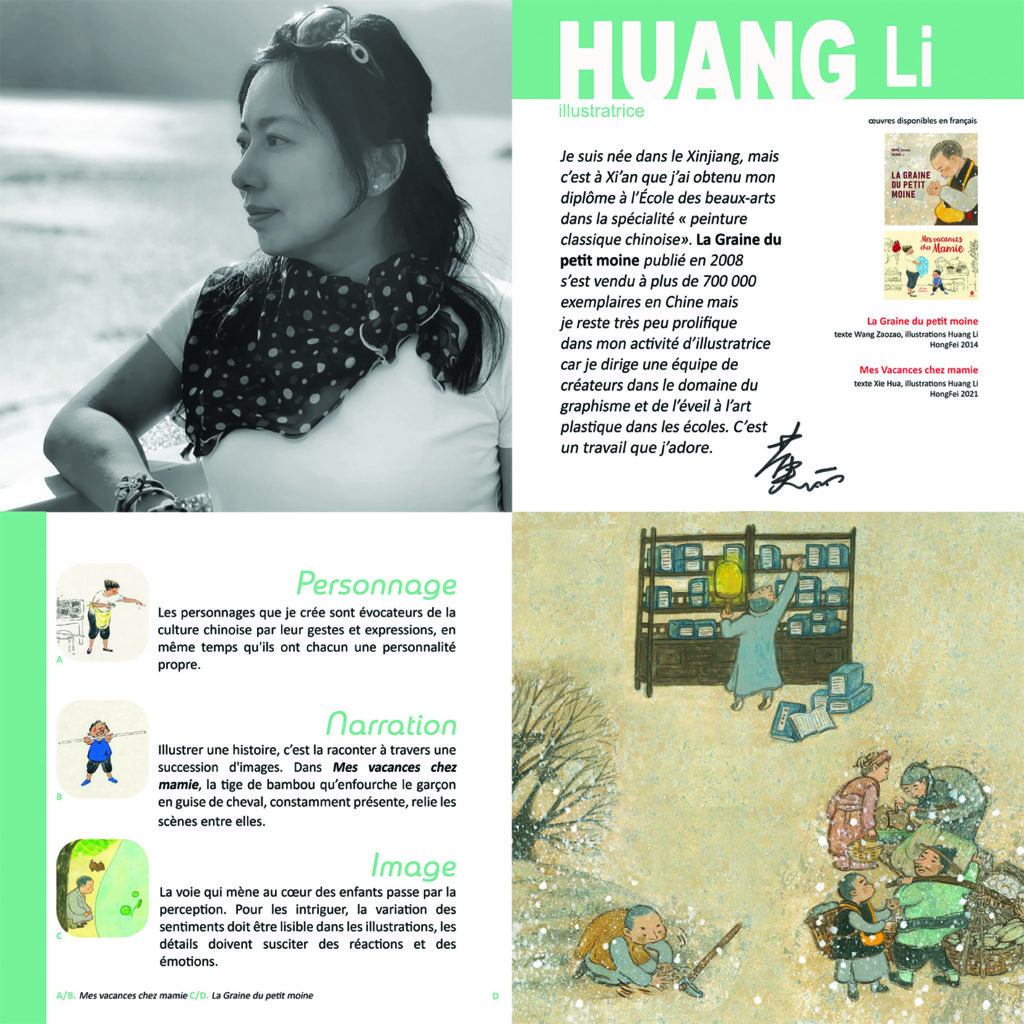

我們與三位重量級的童書創作者黃麗、余麗瓊和朱成梁老師做訪談,萃取各人經驗的精華, 陪伴法國讀者透過鮮明的人物形象,親炙華人創作者的思路和情致。訪談內容由葉俊良翻譯整理,並透過鴻飛部落格與讀者分享。

.

.

從《安的種子》到《外婆家的馬》,您筆下的人物姿勢體態散發著中國的人文情調,但卻也個個性格鮮明。原來中國特色可以不必藉著刻板形象來描繪?

我認為藝術創作的靈感來源於生活。

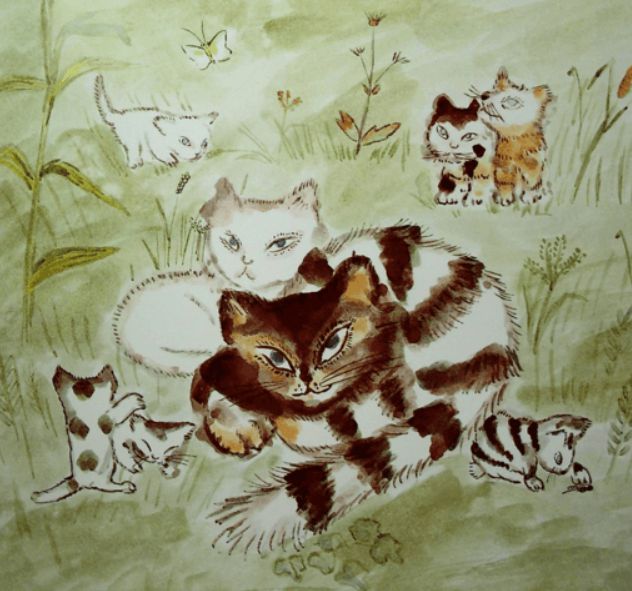

創作《安的種子》時,我曾多次去寺廟裡采風。 《安的種子》中的幾位僧人穿戴的僧袍、馬甲、綁腿、鞋以及使用的工具的素材都採集於寺廟。我將現實生活中觀察到的急躁的、患得患失的、安靜的等等不同人物的狀態進行歸納總結,用於對三位小和尚的形象再創造。僧人的服飾來自於中國的傳統生活,而他們的肢體動作、表情、狀態,是我對現代中國人生存狀態的感受和總結。

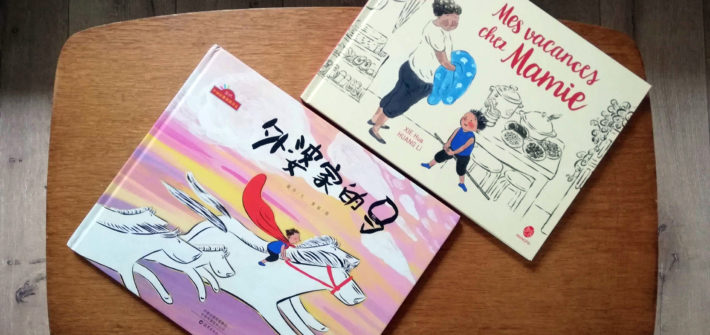

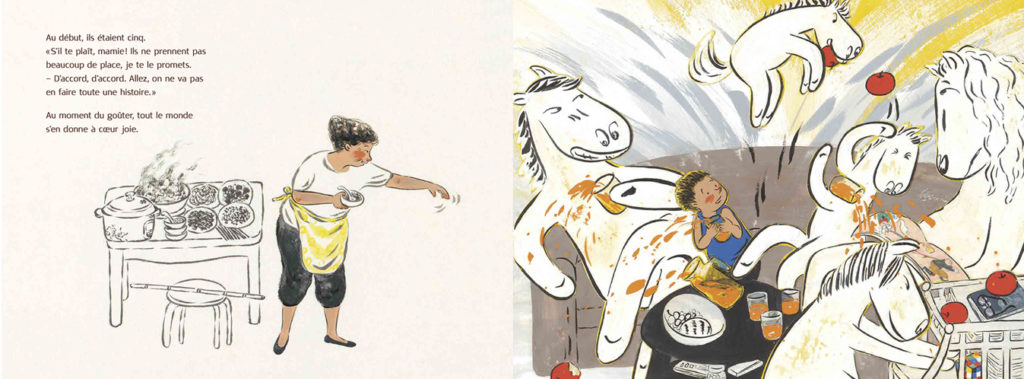

創造《外婆家的馬》中的小男孩和外婆的形象時,我邀請朋友的家人成為書中的模特,模特也是真正的外婆和小孫子。比如書中小男孩騎竹竿,小男孩和外婆一起抬竹竿,小男孩和外婆依偎在一起,小男孩玩過家家遊戲等等的場景,都有現實的照片作為參考。甚至,為了將每一頁外婆的動作刻畫得更生動,我自己也變成了模特,去做動作拍成照片做參考。而且,我有童年與外婆相處的經歷,我將我的真實感受畫到了書裡。隔代養育是當代中國人真實的生活寫照,我創作時,需要做的就是表達對生活的感受和認識。

.

這兩個作品的敘事主軸清晰,情節推演遞進很能抓住讀者的心。您如何培養用連串的圖畫說故事的能力?是多閱讀好作品,還是從生活裡的其他面向得到領悟?

培養用圖畫講故事的能力,首先要多閱讀經典的圖畫書作品,研究和學習如何用圖畫去講故事,這需要大量的時間的學習積累。

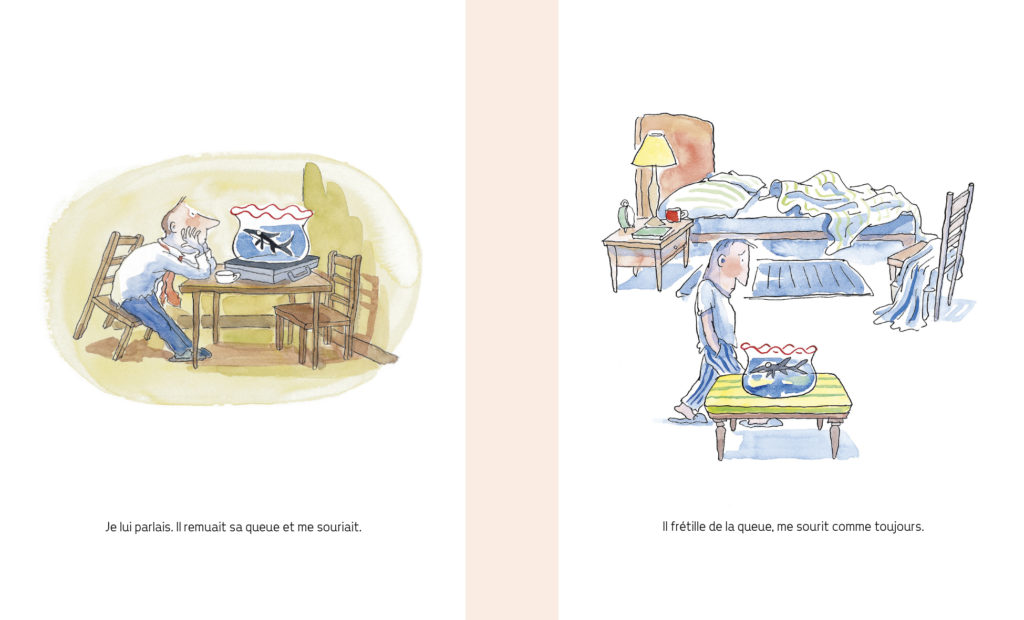

其次,我在創作中刻意琢磨如何用圖畫講故事,也就是尋找用恰當的圖畫去講故事的方法。比如,在《外婆家的馬》中,我創造了一根竹竿,由這根竹竿串起了整個故事。而創造這根竹竿的靈感,來自生活中孩子們用竹竿騎大馬的遊戲。在中國自古至今,這種騎大馬的遊戲,孩子們都在玩。這個“竹竿”的語言符號,能夠激發孩子在閱讀時對“馬”的對應聯想。

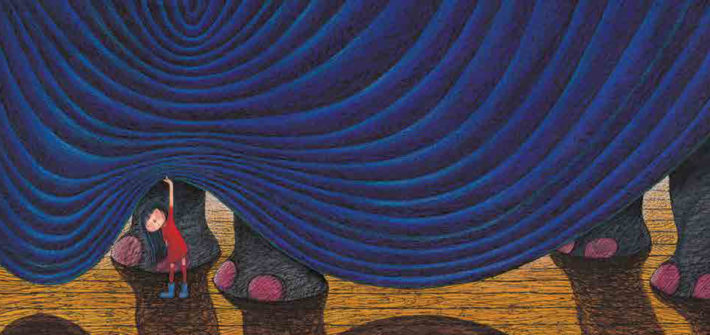

我刻意訓練自己用圖畫去講故事的能力,原因還來自對兒童閱讀的認識。孩子在幼儿期,對事物的認識主要靠感知來獲得。他們雖不識字,但都具備閱讀畫面的能力,能感受到其中傳遞出的喜悅和美好,悲傷或醜惡。孩子是否讀得懂故事,會不會被故事打動,取決於:畫面內容講述是否順暢;畫面情感變化是否清晰明了;畫面細節是否可以引發思考;圖畫是否與文字形成互補;媒材是否符合故事的調性等。因此,用圖畫為兒童講故事,不僅需要關注故事的連續性、也要關注情感變化、畫面的細節、媒材的選擇等這些圖畫書特有的基礎性語言,它們傳遞出來的情感是通往兒童內心的橋樑。

.

童書繪本插畫是您最喜愛的創作格式,還是您另外有鍾情的藝術表現的天地?您喜歡畫什麼樣的故事或題材?

童書繪本插畫創作是我最喜愛的創作形式。這些年《安的種子》和《外婆家的馬》得到了許多讀者的喜愛,我特別開心,我認為我的創作有意義,我的工作有價值。

我選擇畫的故事或題材都是與我的情感有共鳴的,我在故事中可以真實表達我對生活的認識和我的觀點。如我在創作《外婆家的馬》時,我強烈的創作慾望來自童年與外婆相伴的生活經歷,我將自己對童年的感受、對祖輩的感受畫進故事裡,讀者才會在故事裡“看見”愛與陪伴。

我在創作《安的種子》時,不僅通過故事體現了老子的哲學觀“道法自然”,還根據個人的生活和情感經歷,加入了 “絢爛至極,歸於平淡”的美學思想;在繪畫技法上,我採用了中國傳統壁畫的設色方法,媒材選用了“敦煌土”,使用這種艱辛、樸素、寧靜的畫面語言與故事的主題達到了統一。這本書出版十多年以來,書中呈現出的濃郁中國文化特色和哲學思考,引起無數讀者的共鳴。

畫家對故事主題要有自己的認識,更要有自己對生活的理解和感受。用心感受生活,將對人性和社會的洞察,作為創作的出發點,讀者才能讀懂、認同與共鳴。

.

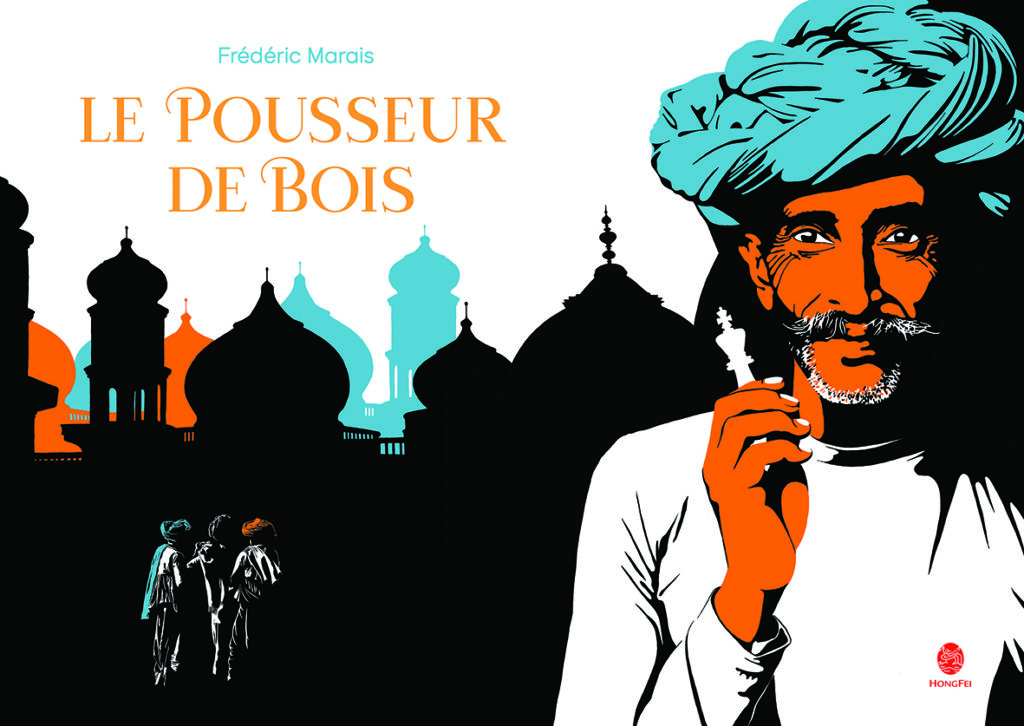

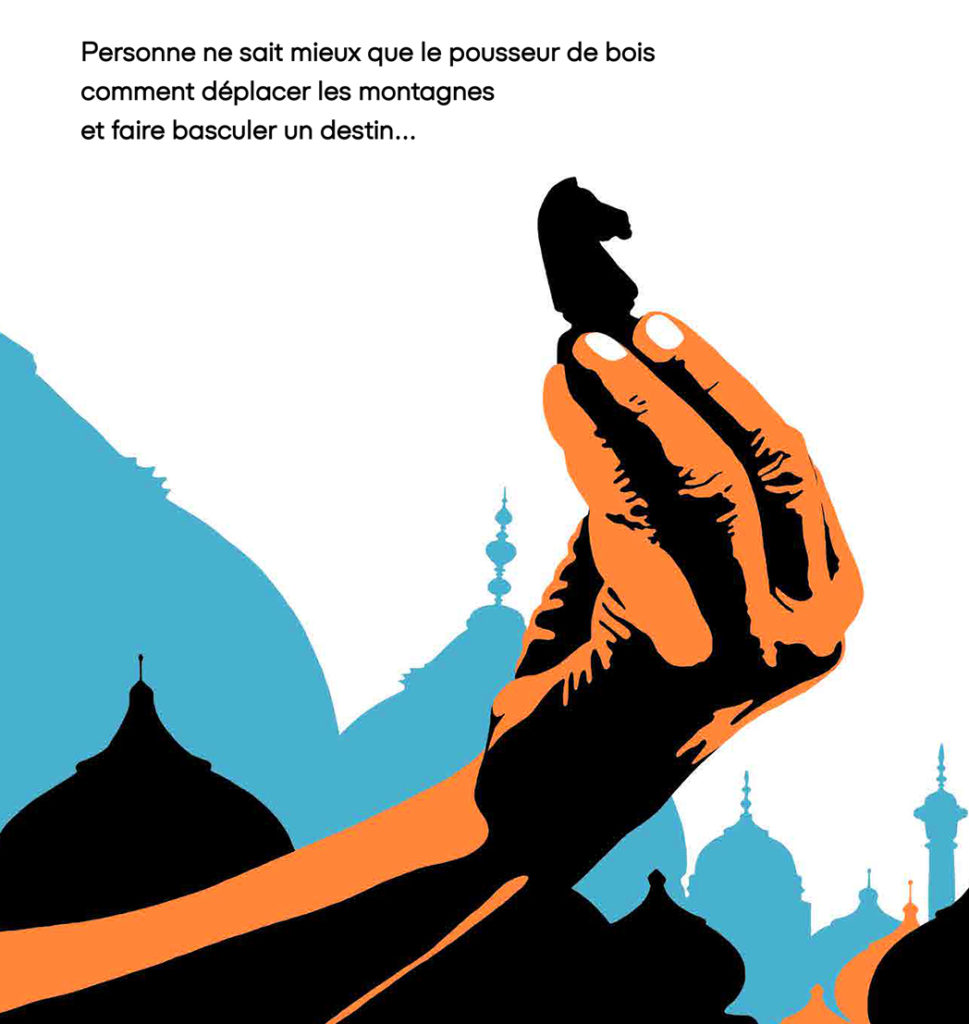

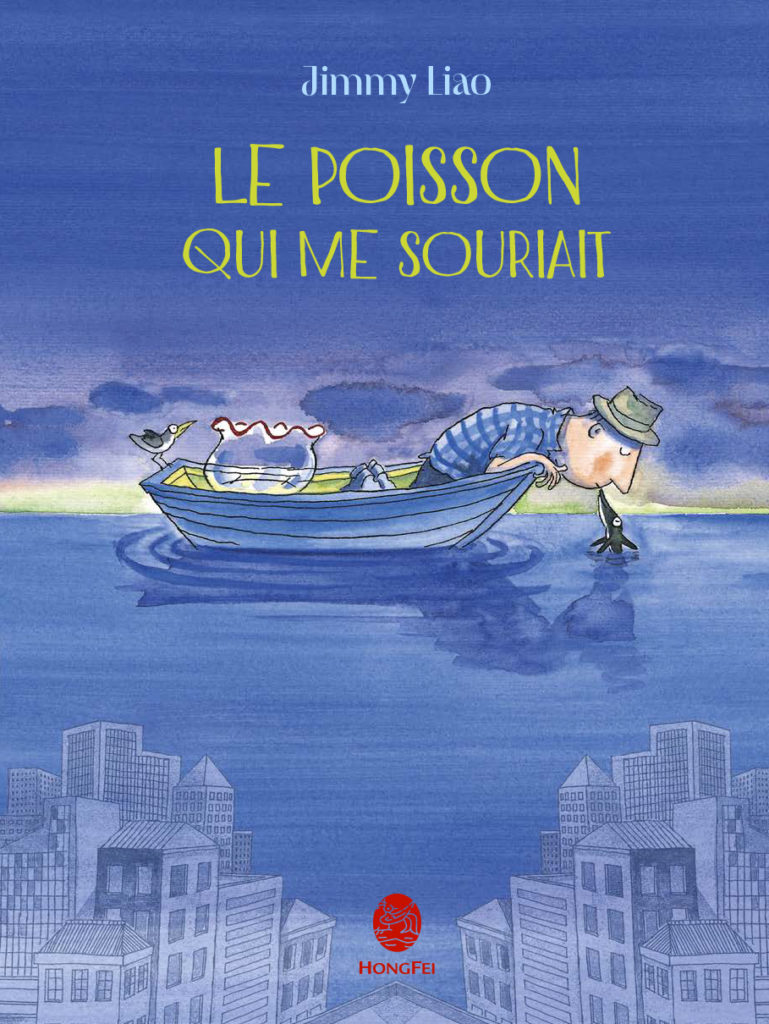

展覽名稱:Impressions chinoises / 主辦單位&展覽地點:Médiathèque municipale Toussaint d’Angers / 展覽日期:2022.09.17 – 2023.02.08