David-Umberto Signoretti 為巴黎資深圖書館員,多年來收藏中國和其他亞洲國家兒童文學讀物,並透過個人網站 和讀者分享其心得與分析。他持續關心鴻飛出版品並為三木森做了中法文採訪報導 , 特此致謝並轉載如下。

.

在法國,我們通過您的兩本書認識了解您。 您用簡潔的文字和插圖表達情感 和生活瞬間,感動著每一個讀者;其中的每個字、每一行句子、每種色彩,都 會被細細研讀。 請問您如何創作這些故事的?

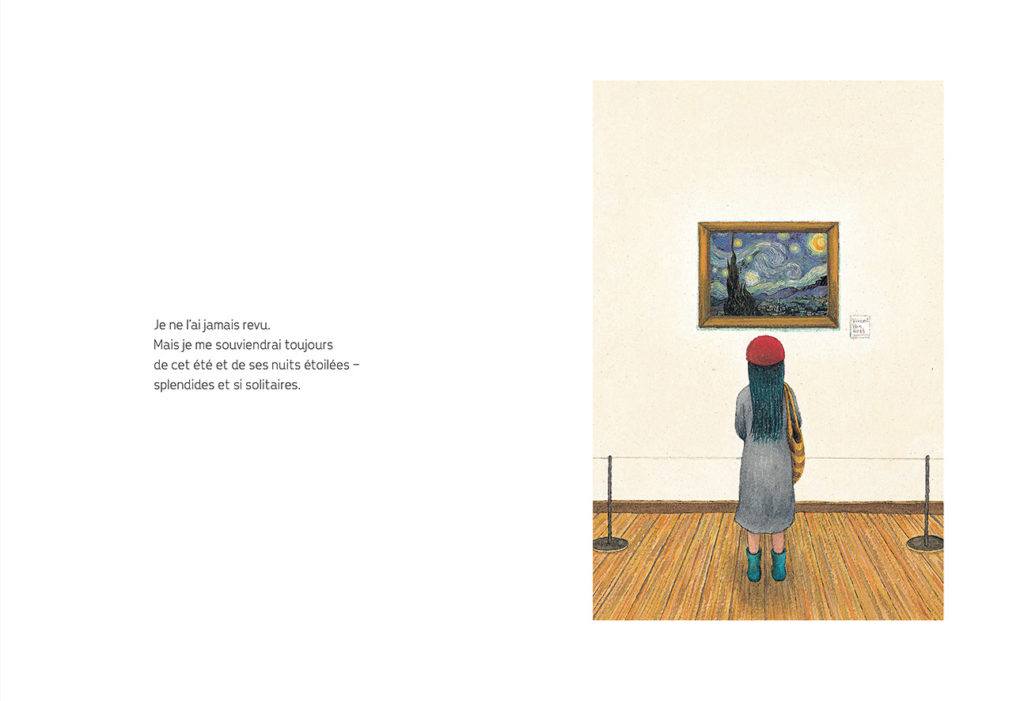

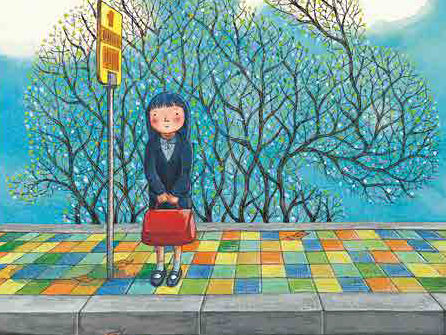

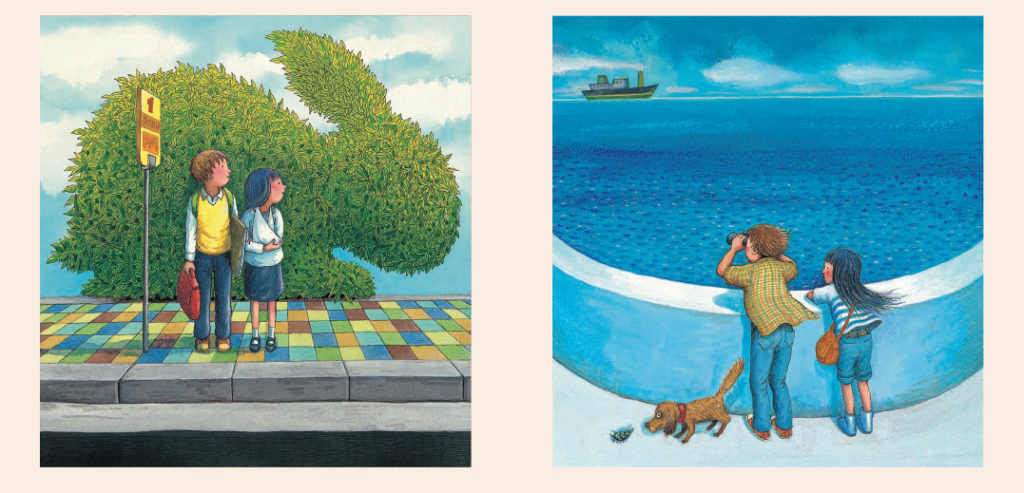

我創作的故事往往來自於我的成長經驗,無論是《夏休》抑或是《河流》皆是 如此。《夏休》的誕生是因為我在某個時期長時間處於焦慮與對未來感到不確 定的情緒狀態裡頭,以致於我想要藉由一個作品來帶我回到某個平靜而安心的 時光。對我而言,當這樣的概念一出現時,我腦中第一個閃過的畫面就是我曾 在日本旅居的日子。在那說長不長,說短不短的日子裡,我嘗試放慢自己的腳 步,去感受異地的生活,而那種生活中的空氣感就是我對於所謂平靜的嚮往。 藉由一幅幅照相式的構圖去喚醒那些不想忘記的曾經,並於結尾好好地道別後 安放,是我想在創作中傳遞的,而我想這本書也達到我當初設定的這個目的: 帶我回到某個平靜而安心的時刻。

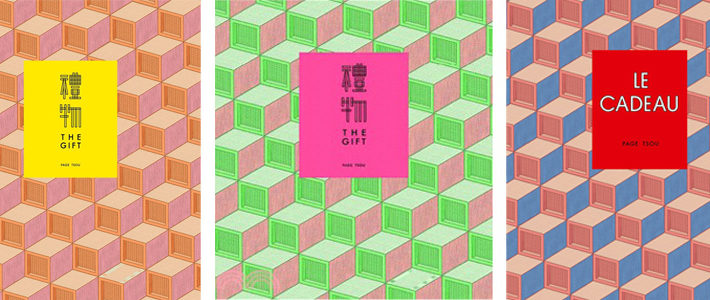

《河流》則是給當時將滿 30 歲的自己的一份禮物,它總結了我在那個時期的 一種心理狀態,一種覺得自己原地踏步不知如何是好,以致於把希望寄予他方 的狀態。生命中總有些時刻,你會聽到遠方的呼喚,你不確定彼岸存在著什 麼,但不去就不知道。當然會對於彼岸有期待,而往往你不會得到你期待的答 案,但生命會為你帶來更多的禮物,你也終將明白,離開是為了回來。

.

為什麼這些書主要面向的是年輕讀者 ?

我其實在創作的當下不會先預設我的讀者,我就是單純地透過創作把生命中帶 給我的禮物,好好地透過一個形式去展現,而對於現階段的我而言,我覺得 「繪本」是一個很好的形式,因為它結合了我說故事以及圖像傳達的能力,而 可能這樣的形式在法國被設定是年輕讀者。但其實我覺得我服務的對象是一起 閱讀的大人跟小孩,我期許自己能夠不斷地把深深的意涵放在淺淺的文字與圖 像裡頭,讓每個階段的讀者都能夠從中得到一些什麼,或對應到屬於自己那個 階段的人生風景,那我才覺得我完成了一個好作品。

.

插畫的創造過程中,您喜歡使用什麼樣的繪畫技巧?

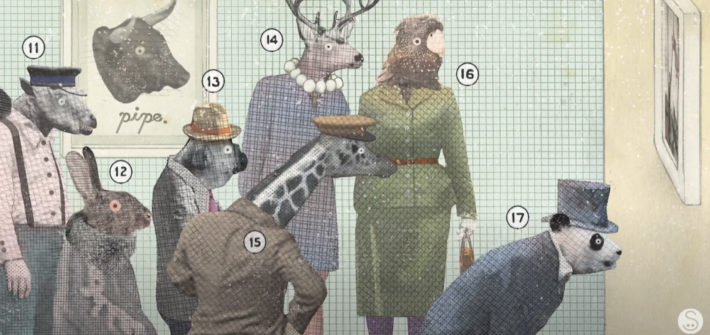

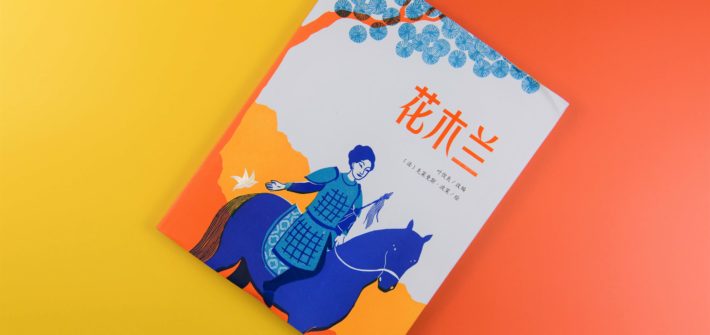

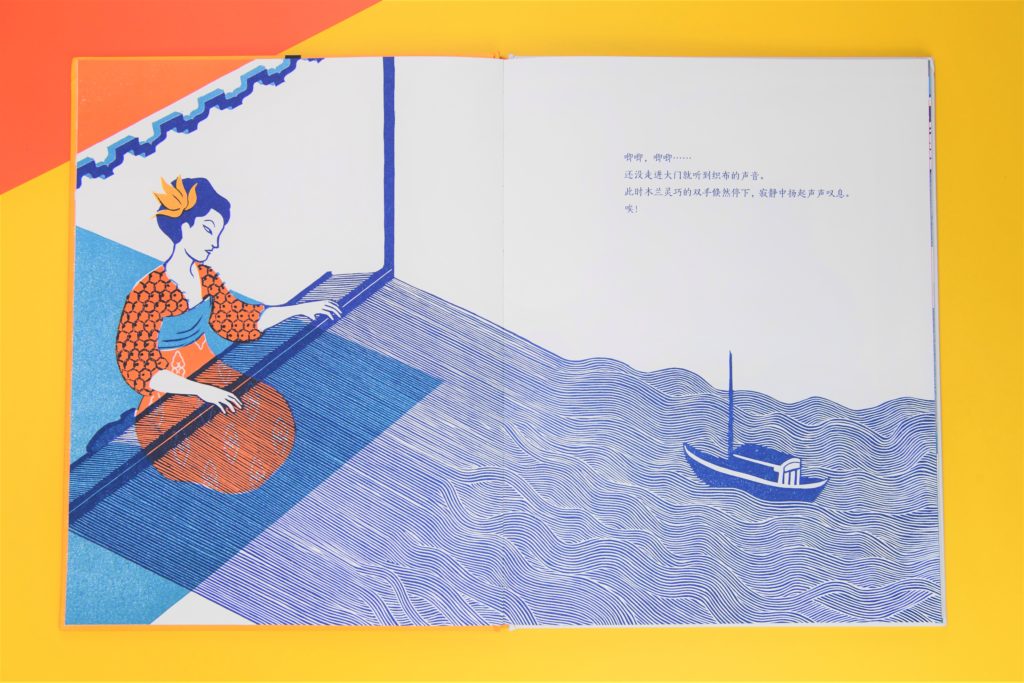

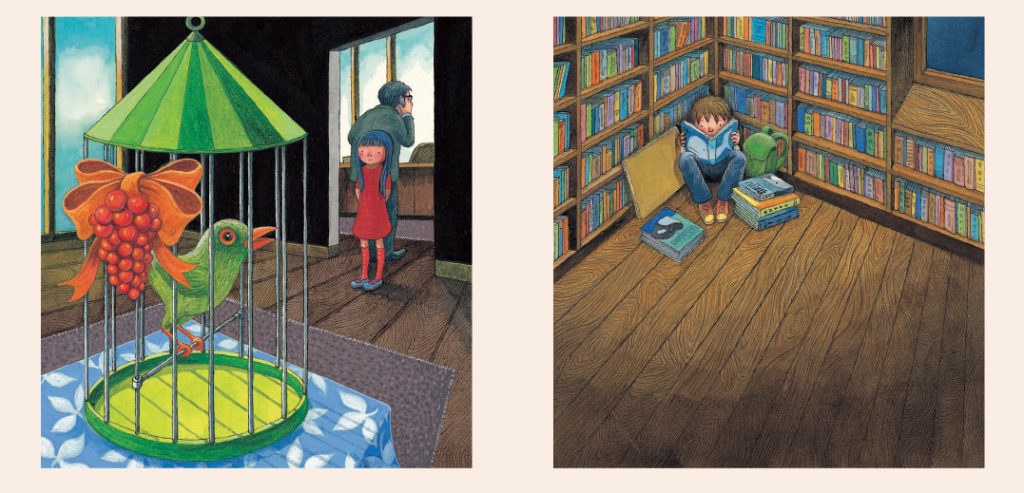

我主要是透過電腦繪圖,非傳統美術科班出身的我知道自己的短板,所以我選 擇電腦繪圖,因為它能夠讓我快速地嘗試很多不同效果,而我也不會那麼容易 因為失敗不能回復覺得沮喪,但我明白我對於傳統技法也是熱愛的,無論是版 畫、壓克力、水粉、拼貼等等,因此我總是嘗試在電腦繪圖的過程中,把這些 元素加進來,所以即便我用的是數位媒材,它還是會帶有一些類比的質感。我 覺得我就是不停地在模糊這兩者間的界線,企圖找到一個屬於我的創作方式。

.

有哪些藝術家及其作品,給您留下了深刻印象和靈感?

我很喜歡 Beatrice Alemagna、Yara Kono、Britta Teckentrup、Tatsuro Kiuchi…等藝術家,我覺得他們就是符合我前述對於不同媒材巧妙地結合運用 且恰到好處的創作者,而且他們總是保有實驗的精神,在一定的範圍內不停地 精進自己、不停地創新,但又不會偏離原本大家印象中的模樣太遠。我覺得那 是一個很棒而穩定的創作狀態,有一個眾人一眼就能識別的形象,卻不會被侷 限且能不斷地進化。

.

您的作品非常引人注目且大獲成功,我們是否有機會在不久的將來讀到您為 年輕人創作的新故事,並且是法語版的?

我自己給自己的目標是每年都有一個新的創作,屬於我自己的創作,不過我不 確定是否每年產出的成果都有合適的出版社願意發行啦(笑)。反正我就是不 停地藉由創作的過程來感受生活、體驗生命帶給我的禮物,再轉化成合適的形 式,搞不好未來也不單單只是繪本阿,也可能是舞台劇阿、動畫之類的,反正 我覺得就是順應著生命的河流,它就會把我帶往合適的地方開花結果。

.

台灣很好地應對了當前病毒,在這個困難時期,作為藝術家,您的工作生活 有變化嗎? 它會改變您的想法、影響您的創作嗎?

我其實在疫情爆發的當下並不覺得受到影響,反倒是疫情爆發過後幾個月我才 感受到變化。我猜想可能是因為爆發前期很多案子都是敲定且已進行中的狀 態,所以手上還有很多事情要做,但因為疫情的關係很多實體的活動都紛紛取 消,以致於到了中期就沒有什麼新的案源出現,而這也讓我在今年下半年重新 檢視我的創作狀態以及金流來源。我覺得對於一個創作者而言,有穩定的金錢 收入是一個定心丸,它讓我可以更自由地創造我想創造的,但當我必須苦於生 存時,創作的狀態和內容都會受到影響。所以其實我在這幾個月重新地疏理我 的收入來源以及產品或服務的形式,我原則上還是會維持一年一個創作的步 調,但其他接案的類型就會有所取捨。不要把雞蛋都放在同一個籃子裡就是我 正在學習的狀態吧!

.

能否和我們說說您未來的創作計劃嗎?

我接下來預計明年又會繼續與鴻飛文化出版社合作我的第三本創作《爸爸的小 貨車》,這本書目前還在醞釀修改中,而我也期待屆時讀者閱讀這本書的看法 以及對於我作為創作者的想法。我自己覺得我藉由創作的過程來回應我對生命 的提問,所以有時候它不會是一個固定的風格或形式,但其實如果仔細去釐清 我的創作脈絡,又好像有跡可尋,所以我蠻好奇大家會用什麼樣的標籤來形容 我或我的創作,但無論如何都希望那些想要透過這些作品傳達的核心價值,都 能夠好好地闡述給讀者聽,讓他們也能藉此得到屬於自己的意義。

.

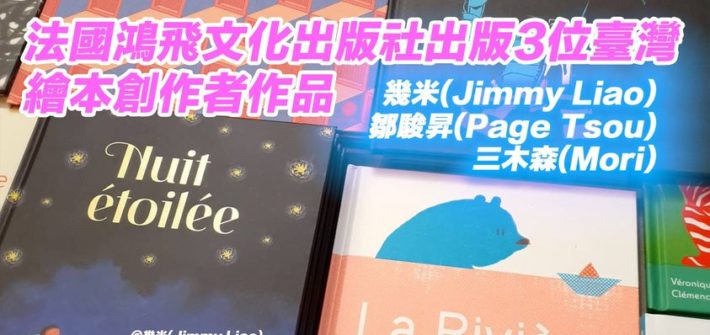

請參考 David-Umberto Signoretti 製作、2013年8月刊載的專題 法國兒童文學裏的臺灣觀點