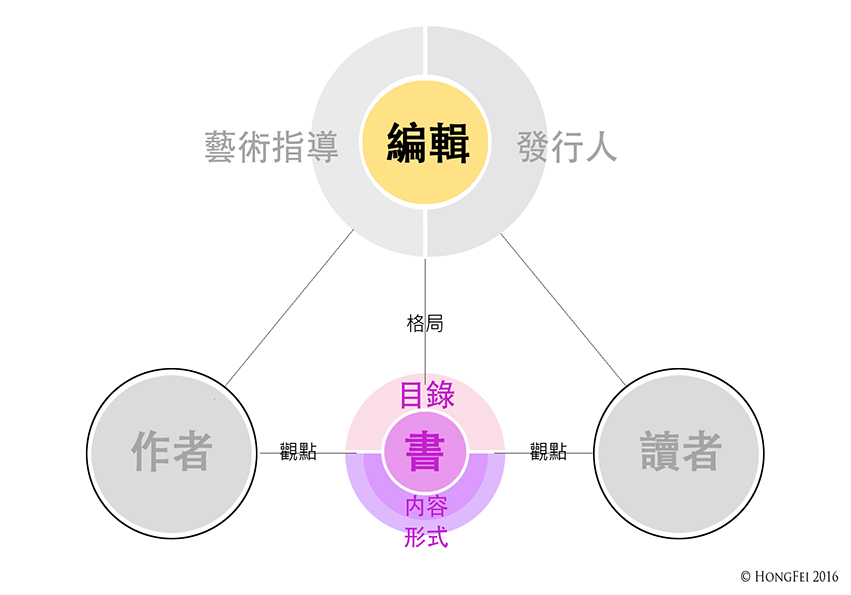

拙作《我在法國做圖畫書》提及觀點的概念。書這個媒介不僅可以帶來知音與共鳴的感動和喜悅,也可以幫助作者和讀者理解: A不認同或想像不到的表述,對B來說卻可能是不證自明的觀點。透過這個對話,我們的視野變寬了,世界變大了,多元綻放,五彩繽紛。

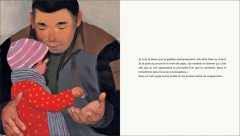

法國讀者在讀《團圓》的故事之前,或許沒有認真思考過真實人生裏“分離”與“真愛”同時存在的可能。華人在讀《某些事會變》之前,或許想像不到在其他國度,對世間某些事物「不變」的要求與渴望是如此深刻強烈,使萬物流變的莊嚴氣派變成襯托「因不變而完美」這朵紅花的綠葉。

當作者和讀者身處同一個文化,根據各人的經歷、聆聽及表達經驗的差異,觀點即不會完全雷同,而當他們來自於不同文化的時候,雙方看法的落差明顯地折射出各自習而不察的世界觀與價值觀。這個落差可以經由政客的操作變成製造誤解和仇恨的廉價工具,另外有一些懷抱 “世界大同”理想的人因文化優越感作祟,相信外邦的番仔遲早會歸順於自己單方界定的普世價值。對於鴻飛這個從事跨文化童書出版的大鳥來說,不論順風逆風,東風西風,這個落差是我們的翼下風,讓我們得以陪伴作者與讀者探訪莊子逍遙遊的迷人境界。

—————-

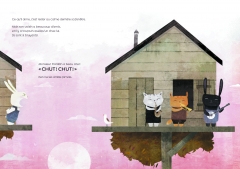

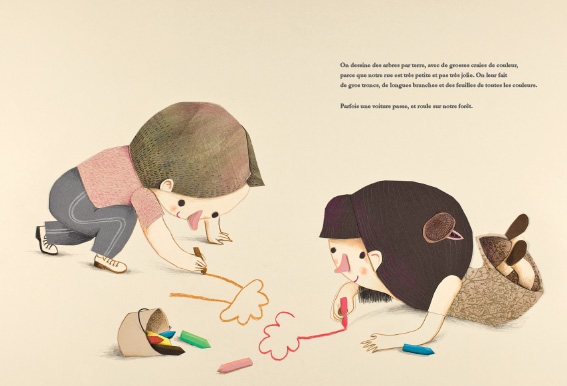

[我和露易絲] 住的這條街很小又不漂亮,所以我們會用粗蠟筆在地上畫出一棵又一棵的樹……有些時候車子經過,會開進我們畫的這座森林。……

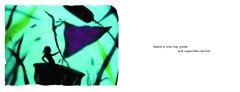

露易絲搬家了。我和蠟筆們被留了下來。當大雨把街上的森林帶走時,我甚至沒有哭泣。也許我沒有心呢?我得去看看,確認一下。不會很複雜,只要打開對的地方就好啦!於是我發現……(小男孩心裏有一座房子,房子裏有露易絲,露易絲在畫畫,畫裏有他。)

薩繆爾是道地的法國人,但他創造出來的故事讓身為華人的我們讃嘆:雖可意會,甚難言說。而他竟然做到了!有一次讀者請我這個編輯簽書,除了李商隱的“心有靈犀一點通”,我找不到更好的註腳。

Ce n’est pas très compliqué, par Samuel Ribeyron © HongFei 2014 §《不會很複雜》,圖文/薩繆爾•利伯洪,譯/王卉文©三民書局 2018